“我和大家是姑舅亲,砸断骨头连着筋!”

在黄南藏族自治州河南蒙古族自治县托叶玛乡曲海村,衣着朴素的驻村第一书记李华年,熟稔地和牧民们打着招呼,看上去完全是地道的“村里人”,一举一动与当地的山水景物融为一体。

习近平总书记指出:“在接续推进乡村振兴中,要继续选派驻村第一书记,加强基层党组织建设,提高基层党组织的政治素质和战斗力。”

国家金融监督管理总局青海监管局干部李华年,是主动申请到海拔3700多米的曲海村担任驻村第一书记的。他说:“我在牧区长大,想为牧区做点事儿。”

最纯朴的情怀,就是为民情怀。由此,2021年7月,51岁的李华年奔赴雪域草原。

手持两样“法宝”,扑下身子摸实情求破题

“我既然来了,就要干出个样子,绝不虚晃一枪混日子。”初心、信心与决心,一言可见。

俗话说“心急吃不了热豆腐”,但李华年就是一个“急性子”。到村第一件事,就“光速”投入了解村情民意。

为掌握第一手资料,摸透实情,他经常走村入户、翻梁越脊,与群众拉家常、聊生产,并随身携带了两样“法宝”:惠民政策一本通和民情日记本。

手持政策法宝,李华年化身党的“宣传员”、政策“播种机”,深入宣传新时代党在农牧区的一系列好政策,激发群众干事创业热情;手持民情日记本,仔细了解牧户家庭基本情况,用心询问生产生活上的困难,倾听群众所想、所思、所盼,将重要民生信息一一记录下来。

到任没两个星期,李华年就走遍了曲海村的山山水水、家家户户。牧民丹巴卓玛卧床13年,李毛才让纳入监测户,卓玛才让家的路被洪水冲毁,村委会没有动力电,唯一的产业——曲海酒店消防不达标……

从一家一户点滴民生事,到基础设施、产业项目等“全村人关注的大事情”,李华年不断梳理记录,不断思考谋划。

“情况搞清楚了,才能把工作做到家、做到位。”通过快速连续实地走访,全村181户家庭的基本信息、经济收入情况,李华年都熟记于心,特别是对脱贫监测户的信息更是了如指掌。

在他脑子里,一本“问题清单”逐步条理清晰呈现,一个“为民增收规划”也逐步勾勒而出。

站在高原谋高远,一心一意筑堡垒聚民心

“给钱给物,不如建好一支队伍。留下一支带不走的工作队,比留下什么都强。”

李华年笃信,村民富不富,关键看支部。驻村工作开展以来,他十分重视党支部建设。常常和村党员干部交流说:“党支部是村里的先锋队,有了强健的党支部才能带领群众增收致富。”

从强化党支部建设入手,他多方协调争取资金66.1万元,翻修曲海村工作活动场所。村党支部书记尕藏三智激动地说:“这么好的阵地,党员活动室、百姓大舞台、5G露天电影院、上下水、旱厕变水厕、便民服务室、应急防疫物资储备库,一应俱全,现在想搞什么活动都有地方了,条件真是大变样。”

从加强队伍组织建设入手,他带领党支部一班人制定完善坐班值班、代理代办、联系群众、“三会一课”“第一书记讲党课制度”等10余项管理制度,严格落实“四议两公开”,大事小事都与班子成员商量定夺,及时公开公示,规范了支部日常运行。

“能干什么就干什么,有多大的劲就使多大劲。”

言简意赅,风化于成,李华年和党员推心置腹交流。目前,村里65名党员人人有事干、带头干。

从发挥党员引领作用入手,李华年与班子成员研究开展党员设岗定责和承诺践诺活动,从提高村“两委”的规则意识、规矩意识、时间观念、着装礼节、行为习惯、先锋作用等工作目标出发,制定政策宣传、民意调查、带头致富、纠纷调解等11个岗位。

65名党员全部认领岗位,形成支部引领、党员带头、群众参与的基层社会治理创新工作法,党员身份意识和责任意识有了明显增强,全村党员群众干事创业热情得到有效激发,为村域经济发展积蓄了后劲。

青海土豆如何从卖原料走向卖产品?

青海土豆如何从卖原料走向卖产品? 林更新节目脑洞大开 融入剧情式真人秀

林更新节目脑洞大开 融入剧情式真人秀 青海小伙马家耀在土耳其震区当翻译

青海小伙马家耀在土耳其震区当翻译 青海盐湖股份拟投资70亿元扩大盐湖提

青海盐湖股份拟投资70亿元扩大盐湖提 青海盐湖股份拟投资70亿元扩大盐湖提

青海盐湖股份拟投资70亿元扩大盐湖提 市民在湿地公园共享快乐假期

市民在湿地公园共享快乐假期 俄罗斯拟“对等”反制美方制裁

俄罗斯拟“对等”反制美方制裁 轻松化身“和平精英”,与火箭少女10

轻松化身“和平精英”,与火箭少女10 海报 | 有一种真朋友叫“中国援助”

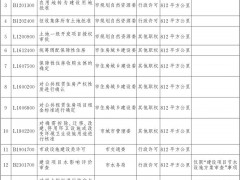

海报 | 有一种真朋友叫“中国援助” 北京市政府决定由北京城市副中心管理

北京市政府决定由北京城市副中心管理 【高质量发展在青海】 算算清洁取暖

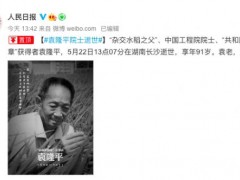

【高质量发展在青海】 算算清洁取暖 痛悼!“杂交水稻之父”袁隆平因病逝

痛悼!“杂交水稻之父”袁隆平因病逝 出轨睡粉?德云社靳鹤岚被曝多张床照

出轨睡粉?德云社靳鹤岚被曝多张床照 攀附豪门上交女儿还插足他人家庭?张

攀附豪门上交女儿还插足他人家庭?张 黄子韬巡回演唱会主海报曝光 视觉冲

黄子韬巡回演唱会主海报曝光 视觉冲 《以你为名的青春》校园风引回忆 连

《以你为名的青春》校园风引回忆 连 刘德华古天乐加盟《扫毒2》 6月启动

刘德华古天乐加盟《扫毒2》 6月启动